Sabato 5 febbraio, Tiqu – Teatro di Quartiere, piazzetta Cambiaso 1. In questa data si svolge il primo incontro di preparazione alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna da parte del nodo genovese di Non Una di Meno.

Si inizia con la presentazione di “The Care Manifesto” scritto da The Care Collective (Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg e Lynne Segal), gruppo di studio nato nel 2017 inizialmente orientato a comprendere e affrontare le diverse forme di crisi del concetto di cura.

Il Manifesto è stato pubblicato nel 2020 da Verso Books, casa editrice britannica con sede a Londra e New York; in Italia “Manifesto della Cura. Per una politica dell’interdipendenza” è uscito nel 2021 per i tipi della casa editrice romana Edizioni Alegre, con la traduzione di Marie Moïse e Gaia Benzi, la prefazione di Sara R. Farris e la postfazione di Jennifer Guerra.

Chi si prende cura di me

Le presentazioni del libro sono state pensate dalle traduttrici Moïse e Benzi come momenti corollati anche da un laboratorio, in fase di sperimentazione, legato ai temi del manifesto, cercando modalità alternative di racconto della pubblicazione.

Il pubblico genovese è stato il primo a fare esperienza del laboratorio Chi si prende cura di me, ideato dalle due traduttrici. Un percorso che intende esplorare le esperienze soggettive della relazione di cura e interdipendenza, tra attività di mappatura, autocoscienza e giochi di ruolo, con l’obiettivo di sperimentare e ripensare insieme un ventaglio di pratiche all’altezza di quelle che il Manifesto propone come “etica della cura promiscua” e “comunità di cura”.

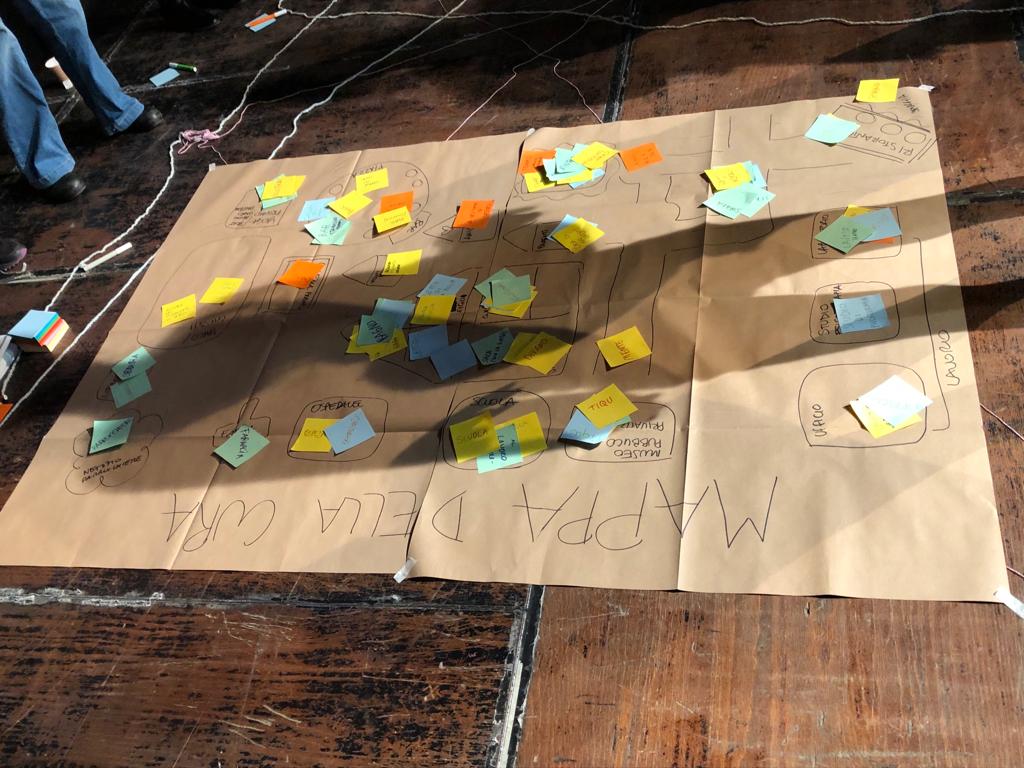

Il percorso laboratoriale, della durata di due ore, inizia proprio riflettendo su quali siano i luoghi dove si riceve e dove si dà cura, nella vita di tutti i giorni.

Ognunǝ dellɜ partecipantɜ scrive su post-it colorati i nomi dei luoghi dove, in una giornata tipo, riceve e dà cura. Al centro della stanza Marie predispone una grande carta sulla quale pian piano inizia a disegnare case, uffici, negozi, ospedali, musei, spazi sociali, parchi, spiagge, piazze, seguendo i luoghi che lɜ partecipantɜ elencano.

Si dovrebbe formare così la cosiddetta città della cura. Ma che caratteristiche ha questa città?

Ci si rende conto che gli spazi privati sono in enorme prevalenza rispetto a quelli pubblici, e che quelli pubblici sono spesso poco vivibili, poiché spesso vuoti o riempiti ancora da tavolini di bar dove bene o male si è costrettɜ al consumo.

Esistono spazi esclusivamente pubblici? Siamo davvero coscienti di cosa significhi “spazio pubblico”? Sappiamo che lo spazio pubblico è di nostra appartenenza? E che, come tale, dobbiamo prendercene cura proprio come fosse casa nostra?

Ci si sofferma poi sulla relazione di cura, e quindi se e a chi abbiamo dato cura e se e da chi l’abbiamo ricevuta.

Come si può facilmente immaginare è risultato che la famiglia e le amicizie sono le relazioni maggiormente predisposte ai ruoli di cura. Oltre a quelle gratuite, esistono poi le cure che diamo o riceviamo come servizio alla persona in cambio di denaro, per esempio taglio di capelli, estetista, palestra, lezione di yoga, seduta psicologica.

Di contro, esistono anche cure che diamo perché fanno parte del nostro lavoro: possiamo essere insegnanti, psicologɜ, infermierɜ, dottorɜ, assistenti sociali. Da tali testimonianze potrebbero partire un’infinità di discussioni, che noi femministe ci troviamo a discutere sempre più spesso.

Nell’ultimo esercizio si è riflettuto poi su come ci fa sentire dare cura

Si è delineata una comune sensazione di frustrazione, di spossatezza, di strano piacere sadico. Ciò su cui Marie ha voluto porre l’attenzione è come la cura sia un tema davvero ambivalente: da una parte c’è tutta la riflessione sul lavoro di cura non pagato, che da sempre è stato assegnato alle donne e che, anche oggi, nonostante i traguardi raggiunti rispetto alla parità di genere, continua ad essere assegnato per la maggior parte ancora alle donne, non soltanto tra le mura di casa, ma anche, come appunto emerso dal laboratorio, nelle professionalità.

Allora forse, oltre alla socializzazione della cura, dobbiamo lottare anche per rivendicare un modello di cura possibile da amare, in modo da evitare il senso di frustrazione apparentemente inevitabile che siamo costrettɜ a provare quando ci prendiamo cura dellɜ nostrɜ carɜ e in modo, quindi, di vivere la relazione di cura con genuinità.

La pratica del laboratorio pensato da Marie e Gaia parte dal personale per poi attivare riflessioni comuni, universali.

È ciò che accade spesso nei processi di autocoscienza femminista, dove ognuna racconta esperienze personali che si fanno poi vissuto comune. Si intuisce come tale pratica sia anche processo di ispirazione e metodologia da cui il laboratorio parte, oltre a dimostrarsi perfettamente in linea con le analisi che nascono dal Manifesto.

Socializzare, sprivatizzare e riallocare la cura

La seconda parte della giornata è dedicata invece alla presentazione del testo, che si apre con una potente introduzione scritta a più mani da Non Una Di Meno – Genova ed enunciata da Maia, in cui il valore della lotta emerge limpido: se la pandemia di covid-19 ha disvelato la gerarchizzazione alla base della società e delle vite umane che la compongono, il Manifesto, con la sua analisi, permette di comprendere gli snodi della questione e trovare così modo per affrontarla.

Socializzare, sprivatizzare e riallocare la cura diventa il nucleo di un programma con cui combattere l’incuria sovrana (come recita il titolo dell’introduzione al libro), riconfigurando i rapporti economici e personali che la rendono possibile, secondo modalità che l’intervento di Marie Moïse approfondisce.

Prima di cederle la parola, Maia ricorda in maniera opportuna le parole di una donna che è sempre presente quando è in gioco la lucidità di pensiero e la concretezza di azione: Lea Melandri, la quale annovera tra le persone di cui le donne sono chiamate a prendersi cura, non solo gli anziani, i bambini, le persone non autosufficienti, ma anche uomini perfettamente in grado di badare a se stessi.

La cura è contraddittoria e ambivalente, ci dice Marie. Le sue contraddizioni emergono in primo luogo nella inevitabilità con cui la cura, pur permettendoci letteralmente di stare al mondo, finisce per riprodurre, insieme alle nostre vite, quel meccanismo oppressivo e perverso che le logora, producendo incuria come condizione della sua stessa esistenza.

Una condizione ai limiti del paradosso, che mostra quanto radicale debba essere il pensiero che analizza le condizioni dell’incuria e ne propone un rivolgimento: come scrive Jennifer Guerra nella sua postfazione, “La proposta di questo Manifesto è radicale e universale perché lo è anche la cura”.

La scansione in capitoli del testo fornisce un orientamento molto utile: dalle Politiche della cura si passa ai Legami di cura, alle Comunità di cura, agli Stati di cura, infine all’Economia della cura e ad analizzare il Prendersi cura del mondo.

L’approccio del testo di The Care Collective è riproposto dalla riflessione della curatrice. Si tratta di far emergere il modo in cui la cura ci riguarda e non può non riguardarci.

In questo senso, la seconda contraddizione messa in luce riguarda gli effetti dell’incuria sovrana sulla percezione individuale: donne e uomini sono costretti a vivere un’esistenza di ruolo in cui le prime devono soddisfare se stesse nell’assunzione sacrificale della maternità e degli altri servizi di cura, mentre i secondi non possono mai permettere a se stessi di richiedere quelle cure che non riescono a estorcere.

Perché ciò che l’incuria sovrana toglie a tuttǝ è la consapevolezza della propria vulnerabilità e interdipendenza.

Eppure, essere vulnerabili è un tratto costitutivo dell’umano: non riconoscerlo significa spostare il lavoro di cura sulle categorie marginalizzate, che si assumono il compito di svolgere quei “lavori di merda” che la società rimuove, dalla coscienza e dall’orizzonte visuale.

Quelle professioni che la pandemia ha valorizzato come essenziali, svalutando parimenti il diritto alla tutela sanitaria di chi era comunque chiamato a svolgerle.

La cura, come abbiamo già scritto, è anche ambivalente

Tale aspetto della discussione è forse stato quello che maggiormente, anche rispetto al testo, ha aperto un nuovo orizzonte di pensiero e di prassi possibile. Prendersi cura genera legami, procura piacere, è fonte di soddisfazione.

La critica di Marie a un certo femminismo che ha denegato questa dimensione, portando acqua al mulino della ghettizazione della cura, è tanto lucida quanto ferma.

Anche per questo non è possibile immaginare un rivolgimento dell’incuria (o se vogliamo una rivoluzione della cura) che passi semplicemente per una desessualizzazione dei ruoli: non basta un’equa condivisione dei compiti a livello domestico, occorre aprire i confini della casa, della famiglia e per estensione degli Stati, come suggerisce il Manifesto.

Ecco perché non ci può essere socializzazione e sprivatizzazione senza riallocazione, senza cioè riappropriazione e riconversione degli spazi in cui la cura può accadere non in maniera episodica ma con continuità, in cui cioè può darsi una comunità di cura. Non un assistenzialismo di Stato che rattoppi gli strappi dell’incuria, ma una condivisione umana delle esigenze di cura, in cui l’interdipendenza che già da sempre ci struttura (nessunǝ di noi è autosufficiente) viene tratta fuori dall’invisibilità che l’ammanta e diventa prassi.

La promiscuità e la circolarità della cura rompono con i consueti meccanismi del prendersi cura dell’altrǝ, perché estendono il concetto di alterità anche alle persone sconosciute e anche a chi non potrà reciprocare, restituire, la mia azione di cura. Solo questo potrebbe permettere, così affermano Marie e il Manifesto, quella fioritura collettiva che ci consentirebbe, a propria volta, di “creare un mondo di cura, capace di sostenere e nutrire tutte le forme di vita”. Come ormai è diventato più che urgente imparare a fare.

Immagine di copertina:

wall:in media agency con illustrazione di Martina Spanu

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.